なぜ私たちは、暇になると不安になるのか?

何気なくスマホを開き、SNSや動画に逃げ込む日々。やることがないと感じた瞬間、心がざわつき、「このままじゃダメだ」と焦り出すのは、なぜなのでしょうか。

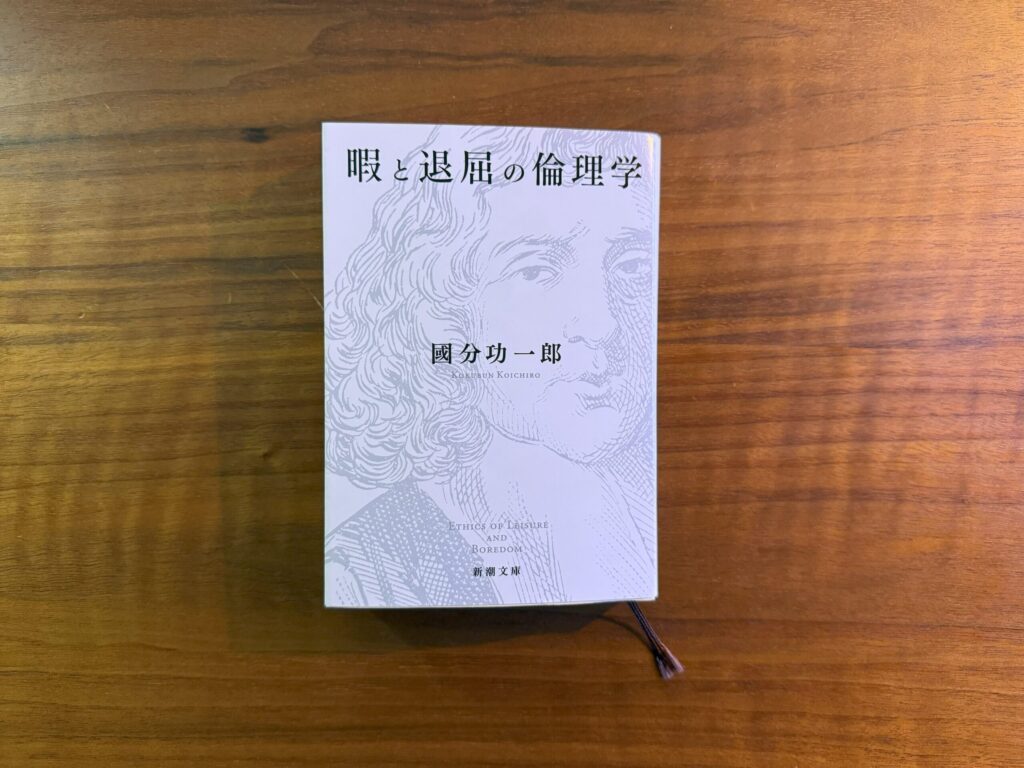

『暇と退屈の倫理学』(國分功一郎著)は、「人間が退屈に耐えられないのはなぜか?」という、私たちの内側にあるモヤモヤを、哲学・歴史・文化を交えて徹底的に掘り下げた一冊です。

「自分は仕事や勉強で忙しいから関係ない」と思っている方へ。実はその忙しさも、暇に耐えきれず“逃げ込んでいる”だけかもしれません。あるいは、気づかぬうちに“暇を搾取されている”のかもしれないのです。

本書は、そんな“忙しさで自分をごまかす日常”から少し距離を取り、「暇とともにどう在るか?」を考えるための、知的で実践的なガイドブックです。

この記事では、『暇と退屈の倫理学』を読んで印象に残ったポイントや、そこから感じたことを、わかりやすくまとめてご紹介します。

本書の主なポイント

『資本論』を読んで感じたことを、筆者なりにかみ砕いてポイントを説明します。

私たちはなぜ退屈に耐えられないのか?

私たちは、なぜ「暇だ」と感じると落ち着かず、意味のある行動を求めて動き出してしまうのか。

そもそも、「暇」と「退屈」は似て非なるものです。

- 暇:やることがない状態

- 退屈:その状態に“意味”を見いだせないこと

そこで本書では、哲学者――パスカル、ラッセル、ニーチェ、スヴェンセンらの思想を手がかりに、退屈の正体に迫っていきます。

それぞれの哲学者が指し示すのは、退屈が“ただのヒマ”ではなく、人間の在り方そのものを映し出す鏡だということ。以下では、彼らの言葉を追いながら、「退屈とは何か」「なぜ私たちはそれに苦しむのか」を見ていきます。

パスカル|気晴らしに逃げる人間

フランスの哲学者パスカルは、「ウサギ狩りに行く人が本当に欲しいのはウサギではなく、“気晴らし”である」と指摘しました。

人間は、気晴らしそのものに価値があると誤認し、追い求めるうちに“何を求めているのか”すら見失ってしまう、とパスカルは喝破します。

人は、自分の行動に“意味”があると信じたい生き物です。しかし実際には、退屈に耐えきれず、何かに夢中になりたいがために行動していることも多い。そのくせ、熱中している対象こそが「幸福」だと信じ込んでしまう──この“自己欺瞞”こそが、人間の弱さなのです。

ラッセル|なぜ人間は“暇”を楽しめないのか?

哲学者バートランド・ラッセルもまた、『幸福論』の冒頭で、”動物は、健康で、食べるものが十分にあるかぎり幸福である。人間も当然そうだと思われるのだが、現代世界ではそうではない” と語っています。

私たちは、たとえ物質的に満たされていても、それだけでは満足できない。「何かをしていないと落ち着かない」「意味のある時間にしたい」——そんな“意味への飢え”こそが、退屈を生み出すのです。

ニーチェ|退屈ゆえの“苦しみへの逃避”

哲学者ニーチェは、「人は退屈を避けるためなら、あえて苦しみを選ぶことすらある」と喝破します。退屈に耐えられない人間は、“何かのために苦しんでいる”という物語によって、自分の存在を意味づけしようとするのです。

たとえば、「とにかく仕事に忙殺されていれば大丈夫」「何となく不安だから資格勉強に励む」といった行動。それが本当に望んでいたことなのかどうかはさておき、“退屈しないために何かしている”という構造は、案外見逃されがちです。

ニーチェが理想とするのは、外から与えられた意味ではなく、自ら意味を創り出し、人生に快楽を見出せる「超人」のあり方。ただし、それはとてもハードルが高く、人間はしばしば“退屈しのぎの苦しみ”を選んでしまいます。

スヴェンセン|“私らしさ”に縛られる苦しみ

現代の退屈の根底には、「ロマン主義」があると語るのが、哲学者スヴェンセンです。

ロマン主義とは、「他人と同じではいたくない」「唯一無二の自分でありたい」という現代的な自己イメージのこと。

この理想は、私たちに“個性的でなければならない”というプレッシャーを与えます。しかし、現実とのギャップは埋めがたく、多くの人が「思ったほど私らしくなれない」という苦しみを抱えます。

スヴェンセンの提案は一見冷ややかに映りますが、現代人の孤独や自己像の歪みを的確に見抜いたリアリズムとも言えます。「唯一無二であろうとする理想を手放し、ありふれた日常を受け入れよ」という彼の処方箋は、一種の諦念に近いかもしれません。

しかし筆者は、そこに留まることにも警戒を示します。退屈に抗うために無理をする必要はない——けれど、それをただ受け入れて思考を止めてしまうのも違う。

退屈と向き合い、その意味を問い続けること。それこそが、筆者の示す「暇と退屈の倫理学」のあり方なのです。

人間だけが退屈する理由とは?

人間がなぜこれほどまでに退屈しやすいのかを、筆者は「定住革命」と「環世界(Umwelt)」という2つの観点から明快に説明します。

かつて人類は、狩猟採集をしながら移動して暮らしていました。日々変化する環境は、身体にも脳にもほどよい負荷と刺激を与えてくれていたのです。しかし、農耕の発展によって「定住生活」が始まると、物理的な移動が減り、脳の働きに“余白”が生まれました。

その余白を埋めるために、人類は「内的な空間」──イメージ・思考・想像などを移動させる能力を発達させた。つまり、“心理的な移動”によって、自らを刺激し続けるようになったのです。

ここで重要になるのが、「環世界(Umwelt)」という概念です。これは生物学者ユクスキュルの用語で、「すべての生物は、自分だけの感覚と行動によって構成された独自の世界(環世界)を生きている」という考え方。

- 動物は、1つの環世界にどっしりと根を張って生きている。

- 一方、人間は、複数の環世界を自由に行き来できる──それが“知性”の証であり、“不安定さ”の原因でもある。

筆者は、こうした「環世界を行き来する能力」こそが、人間が退屈に弱い最大の理由だと説きます。世界を感じるセンサーが多すぎて、定まらない。だからこそ、「今ここ」だけに集中して生きることが、私たちにはとても難しいのです。

「暇」が奪われる消費社会

現代の消費社会は、私たちから「退屈に向き合う力」を奪っていると筆者は鋭く指摘します。

スマホ、SNS、サブスク動画、ネットショッピング。ほんの少しのスキマ時間ができるたびに、私たちは反射的に“何か”で埋めようとする。「暇=空白=埋めるべきもの」という発想が、無意識レベルで染みついてしまっているのです。

『ファイト・クラブ』に見る退屈の行き先

本書では、映画『ファイト・クラブ』の主人公も、退屈から逃れようとする極端な例として取り上げられています。

彼は物質的には何不自由ない暮らしをしていながら、生きている実感を失い、やがて「殴り合い」という暴力的な行為に快楽と意味を見出すようになります。彼が求めていたのは、暴力そのものではなく、退屈を打ち破る“生の手応え”だったのです。

本来、退屈を感じるというのは、暇に“向き合う力”があるということ。しかし今の社会では、そもそも退屈を感じる間すらなく、反射的に何かを消費することで暇が潰されてしまう。私たちは、退屈から逃げているのではなく、「退屈を感じる機会すら奪われている」とも言えるのです。

この映画が好きな人は多いと思いますが、あらためてこの物語を“暇と退屈”というテーマから見直してみると、新たな発見があるかもしれません。映画はもちろん最高ですが、小説版もおすすめです。

Amazon Prime Videoで配信中

サリエンシー|退屈が映す“内なる不安”

退屈がつらいのは単に「暇だから」ではない。心の奥底にある“何か”が浮かび上がってくるからこそ、人は退屈に耐えられない。

ここで登場するのが、心理学の用語「サリエンシー(saliency)」。

これは、外部の刺激や、内面に眠っていた感情・記憶が、意識の表面に“ぬるっと”浮かび上がってくるような状態を指します。

たとえば、忙しくしている間は気づかなかった不安や孤独、言葉にできないモヤモヤが、ふと暇になったときに突然現れる。それこそが、まさにサリエンシーです。

退屈とは、何もない時間ではない。むしろ、「自分と向き合わざるを得ない時間」である──筆者は、そんなふうに退屈の本質を捉えています。

忙しさは、ある意味で“心の麻酔”。だからこそ私たちは、予定を詰め、スマホを開き、常に何かしていようとする。けれどその裏には、「退屈を感じたくない」という表層的な思いだけでなく、“退屈によって現れてしまうもの”に直面したくないという、もっと深い恐れが潜んでいるのです。

ハイデッガー|退屈を3つに分けてみると?

ドイツの哲学者ハイデッガーは、退屈を「三つの形式」に分類しました。これは本書の中でも特に印象的な考察であり、退屈という感情が、実は“存在のあり方”に深く関わっていることを教えてくれます。

第一形式:何もしていないときの退屈

電車を待つ時間、暇を持て余しているときなど、「ただ手持ちぶさたでつまらない」と感じる状態です。このレベルでは、私たちは「何かしよう」「暇を潰そう」とそわそわし始めます。

第二形式:何かしているのに退屈

たとえば、パーティーに参加しているのに「なんとなくつまらない」と感じるような状態。このとき、私たちは“時間を過ごしているはず”なのに、その行為自体に意味が見出せないという感覚に陥ります。

第三形式:世界そのものが退屈になる

最も深く、重い退屈です。目の前の出来事や人間関係、趣味や仕事、すべてに対して「だから何?」という虚無感が押し寄せてくる。これは、世界とのつながりが断たれた状態であり、「生きる意味」そのものが問い直される瞬間。

この第三形式の退屈に至ったとき、人はしばしばこう問いかけることになります——『このままの世界を生きるのか、それとも、別の意味を探すのか?』

ハイデッガーにとって、退屈とは単なる感情ではなく、“存在との向き合い方”そのもの。ここで紹介された三つの退屈の形式は、ただの「時間の感じ方の違い」ではなく、人間の自由・不安・選択に深く結びついた、生の構造そのものなのです。

だからこそ筆者は、ハイデッガーのこの退屈分類を通して、「私たちは退屈をどう生きるのか?」という問いを、あらためて私たちに突きつけているのです。

筆者が示す「2つの結論」

筆者は本書の終盤で、「暇」や「退屈」とどう向き合うべきかについて、二つの結論を提示します。それは、私たちが人間らしく生きるための、“静かだけれど力強いヒント”でもあります。

結論①:「こうしなければ」と思い煩う必要はない

退屈を感じること、暇に耐えられないと感じること——それは、人間であることの自然な現れです。

「何かしなきゃ」「有意義に過ごさなきゃ」と焦る必要はありません。むしろ、「退屈だな」と感じている自分を、まずはそのまま理解すること。それこそが、“第一歩”となります。

忙しさで気を紛らわせるのではなく、退屈そのものと向き合う。その視点の転換が、人生を静かに変えていくのです。

結論②:「贅沢を取り戻すこと」

筆者が提案するもう一つのキーワードは、「贅沢」。

ここで言う贅沢とは、豪華な体験や高級な品を意味するのではなく、日常の“気晴らし”を丁寧に味わうことを指します。

衣食住、芸術、読書、音楽、人との対話——そうした「ありふれた営み」を、しっかりと“受け取る力”を取り戻すこと。それが、退屈と上手に付き合いながら人間らしく生きるための鍵となります。

“気晴らし”すら消費されてしまう現代だからこそ、気晴らしを丁寧に味わうという行為は、ただの娯楽ではなく、“人間らしさ”を回復する営みになるのです。

本書を読んで感じたこと

暇が不安になるのは、「人間だから」こそ

私たちはよく、「何かしていないと落ち着かない」「この時間を有意義に使わなきゃ」と自分を追い込んでしまいます。私自身も、予定のない日があるとそわそわして、気づけば意味のない作業や仕事に逃げていたことがありました。

でも、本書が教えてくれたのは——

退屈に耐えられないのは、人間であることの自然な現れだということ。

それは構造の問題であって、意志や努力の問題ではない。「暇が不安になるのは当たり前」と知っただけで、不思議と肩の力が抜けました。

「暇や退屈を感じる自分を責めないこと」こそが、自由の第一歩なのだと思います。

気晴らしは“逃げ”ではなく、人間的な技術

これまで私は、「気晴らし=時間の浪費」だと思っていました。でも筆者は、「気晴らしを楽しむこと」そのものを、人間の贅沢であり、倫理的な実践だと位置づけています。

何気ない衣食住、音楽や読書、人との会話。そうした日常のなかにある“小さな気晴らし”を丁寧に味わうこと——

それは、消費される暇ではなく、「自分の感覚で味わいながら過ごす暇」への転換でもあります。

現代は、気晴らしですら“消費”されてしまう時代です。だからこそ、立ち止まり、受け取る力を養う。その態度こそが、退屈とともに豊かに生きるための「静かな贅沢」なのだと思いました。

不安定さを前提に、「暇を迎え入れる準備」をする

本書では「環世界を行き来する存在」としての人間の特徴が繰り返し語られます。

私たちは動物のように一つの世界だけで生きることができず、常に複数の価値観や空間を移動しながら生きている。

その柔軟性こそが知性であり、同時に不安や退屈を生む原因でもある。しかし、それを理解することで、『不安定な自分』とのつきあい方も変わってくる気がします。

忙しさで押さえつけるのではなく、暇を迎え入れる準備をしておくこと。それは自由の技術であり、「自分の時間を取り戻す」態度でもあります。

これからは、暇を「味わう」時間として大切にしていきたい——そう思わせてくれる、静かで深い一冊でした。

まとめ

『暇と退屈の倫理学』は、「人間であることのしんどさ」と「人間であることのよろこび」を、静かに、しかし鮮やかに照らしてくれる一冊です。

「なぜ暇がつらいのか?」という素朴な問いから出発しながら、その背後には、「自由とは何か」「どう生きるか」といった根源的なテーマが息づいています。

暇をどう受け取り、どう味わうか。気晴らしをどう楽しみ、自分とどう向き合うか——それは、人生の質そのものを左右する、大きな問いなのです。

当サイト『サバトラの巻』も、「資本主義をサバサバとやりすごし、猫のように暇を楽しむ」ことをテーマにしています。けれど、ただお金や時間があるだけでは、暇は楽しめません。退屈を“豊かな時間”に変えるには、生き方そのものを見つめ直す視点と、小さな技術が欠かせないのです。

そのコツを、本書は哲学という静かな光で教えてくれます。

退屈を恐れて、予定を詰め込みすぎてしまう人。

「意味のあることをしなければ」と焦ってしまう人。

何かに没頭しているふりをしながら、実は疲れている人。

この本は、そんな私たちのそばに寄り添い、「それでも人間は、暇を楽しめる存在なんだよ」と、やさしく語りかけてくれる——そんな“救いのガイドブック”です。